Ce que Peter Sloterdijk nous apprend sur le yoga, la méditation et l’art de s’exercer

*Section remplacée : Mais l’un des rôles de l’art, je crois, est précisément de nous en sortir. Lorsqu’on écoute de la musique, de la poésie ou une histoire, le monde s’ouvre.

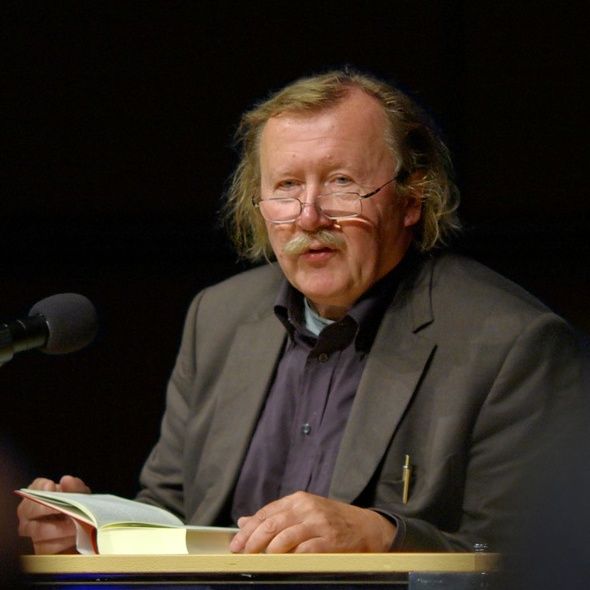

Y’a des livres de même qu’on achète parce que notre prof en a parlé un moment donné… C’est resté à prendre la poussière (une dizaine d'année) jusqu’à récemment. You Must Change Your Life, du philosophe allemand Peter Sloterdijk, est le livre que j’ai décidé d'ouvrir récemment pour voir de quoi ça parlait finalement ! Ça a été une plutôt pénible... Le style d'écriture est difficile à suivre et il y a toujours une espèce d'ironie que j'ai trouvé en manque de phase avec le propos. Ça aurait assez simple de gagner en clarté un peu partout. Mais bon, l’auteur propose une idée audacieuse à celles et ceux qui s’engagent dans une pratique comme le yoga ou la méditation.

Tout part d’un vers du poète Rainer Maria Rilke : Tu dois changer ta vie. Ce n’est pas une exigence morale, ni un slogan de croissance personnelle. C’est le pressentiment, parfois discret, parfois émouvant, qu’un autre rapport à la vie est possible. Que notre manière habituelle d’exister, de penser, de réagir, de courir, ne suffit pas. Et que le vrai changement ne vient pas de l’extérieur, mais de gestes répétés, lucides, silencieux.

Sloterdijk ne parle presque pas du yoga, mais il propose un regard puissant pour en comprendre le sens profond. Il affirme que l’être humain est avant tout un être d’entraînement — un être qui s’exerce, qui affine des gestes, qui tente de devenir plus attentif à sa propre vie. Et cela, bien avant de savoir pourquoi. Que répétez-vous souvent au quotidien ?

Le yoga comme réponse à une aspiration ancienne

Méditer : l’acte de s’asseoir face à soi-même

L’être humain comme praticien de lui-même

Choisir de s’exercer, ce n’est pas renier qui on est. C’est croire qu’on peut continuer à avancer — doucement, avec patience. Revenir au souffle, à l’écoute, à l’instant. Et garder une porte ouverte.

Si je peux conclure

Aidez-moi à comprendre vos intérêts et vos besoins.