Dans l’imaginaire collectif, le mot karma évoque souvent une sorte de justice morale universelle. L’idée que ce que l’on fait — de bien ou de mal — nous revient un jour, d’une façon ou d’une autre. Cette vision simplifiée peut sembler rassurante : elle permet de croire que l’univers est juste, que les choses s’équilibrent quelque part.

Mais dès qu’on l’applique à des situations humaines complexes — la souffrance d’un enfant, une maladie soudaine, un traumatisme hérité — cette idée du karma comme « système de mérite » devient non seulement insuffisante, mais parfois même violente. Elle peut renforcer la culpabilité, légitimer l’injustice ou détourner le regard des structures qui maintiennent la souffrance.

Dans la pratique méditative telle que je l’ai appris (compris j’imagine !) et que j’ai décidé d’enseigner — que nous allons approfondir ce printemps — le karma n’est pas une punition. Ce n’est pas une dette cosmique. Ce n’est même pas un verdict. Le karma est bien plus proche de ce que l’on pourrait appeler une habitude.

Le karma, dans cette perspective, c’est ce qui se forme à force de répétition : une manière de réagir, de penser, de se voir soi-même. C’est la trace laissée en nous par ce que nous avons vécu — consciemment ou non, choisi ou subi — et que nous avons appris à considérer comme normal.

À force de vivre certains états émotionnels — colère, peur, honte, impatience, confusion ou comparaison — nous en venons à les habiter. Et peu à peu, ces états deviennent des mondes intérieurs. Des mondes que nous ne remettons plus en question, parce qu’ils nous sont familiers.

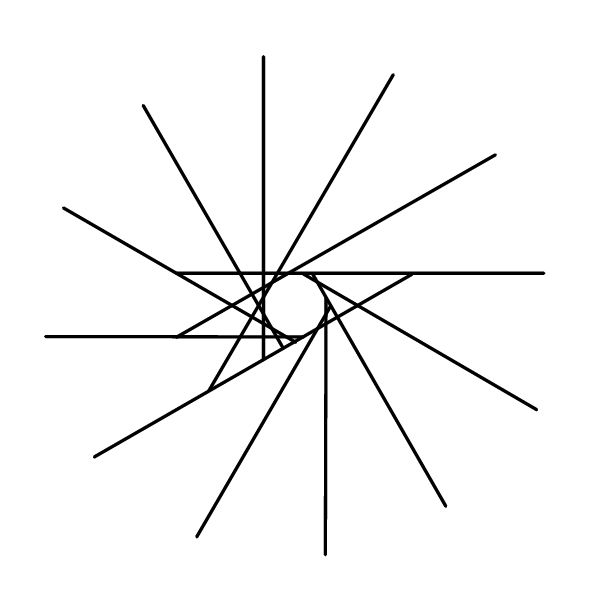

C’est ce que je souhaite explorer avec vous ici : le karma non pas comme une loi morale, mais comme une carte des mondes émotionnels que nous avons appris à habiter, souvent bien avant d’avoir les mots pour les nommer. Et surtout, comment la pratique méditative peut devenir une manière de reconnaître ces mondes… pour ne plus les nourrir involontairement.

Contenu

Karma, habitudes et mondes intérieurs

L’intériorisation — comment prennent formes les mondes intérieurs

Les six mondes du saṃsāra comme états mentaux

Pourquoi on reste dans ces mondes — la force de l’habitude

Méditer pour reconnaître, pas pour éviter

Invitation à la pratique ce printemps

Karma, habitudes et mondes intérieurs

Ces mondes sont des manières de ressentir et de percevoir qui finissent par façonner notre réalité entière. À force de vivre dans la peur, tout devient menaçant. À force de vivre dans la comparaison, rien ne semble suffisant. Dans le monde du jugement, même le silence devient suspect. Ces mondes ne sont pas imaginaires : ils ont leur propre logique, leur propre densité, leur propre climat.

L’intériorisation — comment prennent formes les mondes intérieurs

Peu à peu, cette croyance se renforce à travers la rumination. Elle revient dans les moments d’insécurité, de fatigue, de vulnérabilité. Elle colore notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. Et, sans qu’on s’en rende compte, elle nous pousse à éviter certaines situations, à nous contracter, à nous juger. Le corps se ferme. L’esprit tourne en boucle. On se déconnecte de ses besoins, de ses limites, de sa joie.

Les six mondes du saṃsāra comme états mentaux

Il y a le monde des enfers, qui se manifeste par des états de colère chronique, de tension, de violence, ou de ressentiment. Ce monde est brûlant. Il réagit vite. Il attaque ou se défend avec intensité. Il ne connaît pas le repos.

Pourquoi on reste dans ces mondes — la force de l’habitude

Méditer pour reconnaître, pas pour éviter

Invitation à la pratique ce printemps

J’encourage les participant·es intéressé·es à avoir une pratique régulière de l’attention à la respiration et une bonne stabilité émotionnelle avant d’entreprendre ce type de méditation. D’autre part, vous êtes les bienvenues si vous êtes désireux·se d’approfondir votre pratique, cette série est une invitation à entreprendre un voyage intéressant dans ces mondes. À ralentir. À reconnaître le climat, la nature des mondes que vous portez en vous — et à marcher avec un peu plus de présence, de liberté et de tendresse dans ce que vous vivez.

Si vous avez un abonnement ou des cartes de cours au studio, vous pouvez déjà réserver vos places à la session de printemps. Ça débute le 7 avril 2025.

Aidez-moi à comprendre vos intérêts et vos besoins.